【我们的生物圈 世界的生物圈】科研监测智护魅力青山 强化交流迈向世界舞台

作为新晋世界生物圈保护区网络成员,内蒙古大青山国家级自然保护区在“保护、发展、支撑”三大功能方面高度契合世界生物圈保护区的理念。其中,保护区科研监测工作作为实现“支撑”功能的关键环节,始终秉持求真务实、科学严谨的态度,系统推进资源调查、生态监测、信息化建设及对外交流合作等工作,为区域生态保护与可持续发展提供了坚实支撑。

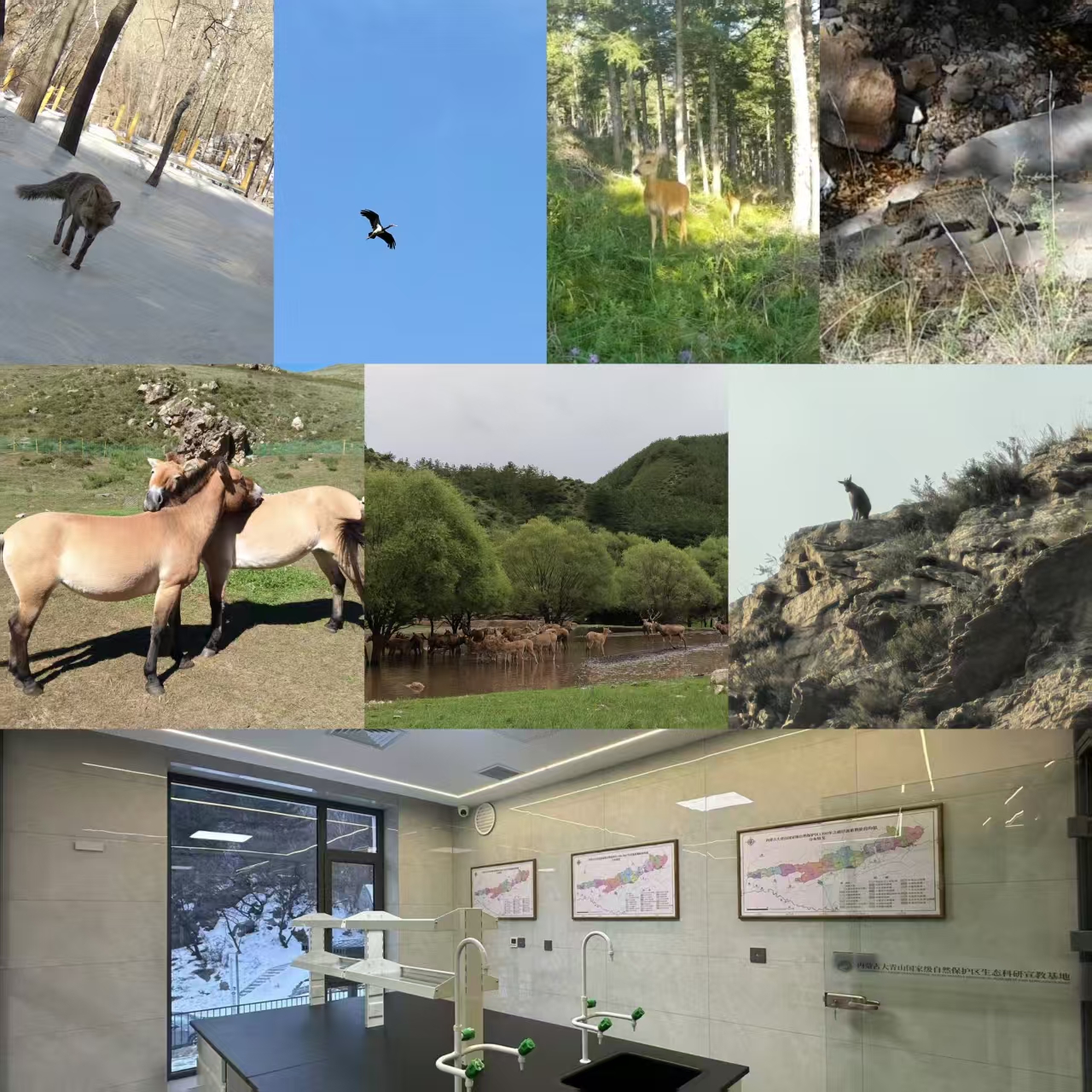

大青山保护区景观

大青山国家级自然保护区地处阴山山脉中段,属于森林生态系统类型的超大型自然保护区,以其独特的自然风光和丰富的生物多样性著称。自成立以来,保护区持续高度重视科研监测工作,通过长期的动植物资源调查与生态系统监测,积累了丰富的一手数据。这些数据不仅体现出大青山生态系统的健康状况,也为科学管理和决策提供了重要依据。此外,保护区还建立了完善的信息化监测平台,实现了数据的实时传输和分析,显著提升了监测工作的效率和准确性。

一、生态监测夯基础

在生态监测方面,管理局编制完成了《内蒙古大青山国家级自然保护区综合科考集》,并于2016年启动《内蒙古大青山国家级自然保护区生态监测方案》的编制工作。该方案涵盖动物、植物、土壤、气象、水文、人为干扰及土地利用/覆被变化等六大监测内容。近年来,陆续完成了水质监测、土地利用与覆被变化遥感监测、土壤资源调查监测、国家重点保护动物监测及节肢动物调查、沿黄水系水文水资源调查监测、灌木草本植物群落调查监测、生物多样性调查—大样地建设,以及放牧对保护区植被、生态服务功能的影响评价等项目。这些全面而深入的调查,清晰勾勒出保护区内丰富多样的自然图景,为生态保护决策提供了科学依据。

实地开展生态监测项目

二、特色资源显底蕴

在特色资源调查方面,保护区积极开展药用植物资源调查与特色资源评价、昆虫资源调查和标本制作、大型真菌多样性调查及资源评价等项目,深入挖掘地方特色生物资源。这些工作不仅有助于生物多样性保护,也为医药、生态等领域的发展提供了新思路和资源支持。特色药用植物与大型真菌的推广种植,将为地方群众收入转型提供可行路径,在推动禁牧保护工作的同时助力致富增收,实现生态效益与经济效益的双赢。

大青山部分药用植物 拍摄者:刘冰

三、聚焦物种强保护

在野生动物保护方面,保护区常态化开展陆生野生动物疫源疫病监测,不断提升疫源疫病监测基础设施和能力建设。2024年,在呼和浩特古路板管理站劈柴沟建成野生动物疫源疫病监测实验室,配备动物B超仪、呼吸麻醉机、动物解剖台等专业设备。保护区还加强对重点野生动物的跟踪监测,先后实施了麋鹿与野马种群扩散和扩大放归、野马与麋鹿跟踪监测、野马保护能力提升、迁徙鸟类监测与保护,以及野生动物管护救护能力提升等项目。确定保护区旗舰物种草原雕,持续开展物种保护宣传,不断提升公众对生态保护的关注和参与,营造全社会共同保护野生动物的良好氛围。

大青山野生动物监测保护

四、智慧管理优决策

在信息化建设方面,保护区先后建成内蒙古大青山国家级自然保护区信息化管理平台、内蒙古大青山国家级自然保护区生态监测视频汇聚融合平台等一系列功能多样、智能高效的信息化系统。与自治区生态与农业气象中心联合探索“天空地”一体化监测体系,通过信息化监测手段打造智护平台,实现对保护区生态环境的全方位实时监测。

保护区信息化建设及维护

五、交流共建聚合力

在交流合作方面,保护区积极与高校、科研院所及其他保护区加强联系。2022年5月加入中国人与生物圈保护区网络,2023年加入国家林业和草原局雪豹保护国家创新联盟,2024年12月加入国家林业和草原局候鸟动态监测保护国家创新联盟。保护区还与青海省三江源国家公园、内蒙古赛罕乌拉国家级自然保护区签订友好保护区协议,与全国鸟类环志中心、内蒙古自治区生态与农业气象中心、北京林业大学生态自然保护学院、内蒙古大学计算机学院签订共建合作协议。与央视新闻、内蒙古广播电视台、呼和浩特市广播电视台等媒体保持长期紧密合作,开展系列宣传活动。2025年9月,正式加入世界生物圈保护区网络。通过共建交流,搭建科研聚力平台,打造对外宣传窗口,取得了显著成效。

保护区开展对外交流合作

展望未来,站在世界生物圈保护区网络这一全新舞台,保护区的科研监测工作将迈向更高层次、迎接全新挑战。保护区将充分依托该国际平台,持续强化科研监测工作,提升生态保护成效。通过引进和创新科研技术,不断增强监测工作的科学性和系统性;深化与世界自然保护区的交流合作,共同应对全球气候变化和生物多样性保护等全球性议题;积极向国际社会展示大青山保护区在生态保护和科研监测方面的成果与经验,为推动全球生态文明建设贡献“大青山智慧”。

版权所有:内蒙古自治区大青山国家级自然保护区管理局